La crisi e la successiva caduta dell’impero romano hanno su Augusta Taurinorum, così come sulle altre città, un effetto devastante, sia per l’assenza di norme precise che regolamentino la vita cittadina, sia per il susseguirsi di incursioni e invasioni di popolazioni barbariche che impoveriscono anche il territorio circostante. La popolazione diminuisce di numero, la manutenzione di edifici e strade si riduce al minimo così che le regolari vie cittadine (i decumani e i cardini) si obliquano, vengono recise (benché resista tenacemente l’impostazione “a scacchiera” voluta dai romani, ancor oggi evidente), mentre la pavimentazione in blocchi lapidei, in parte smantellata e reimpiegata, scompare sotto uno strato di terra battuta. Negli isolati romani (le insulae ) vengono aperti vicoli sinuosi, gli antichi edifici pubblici crollano e le loro macerie vengono riutilizzate per nuove costruzioni, le abitazioni in pietra e legno si deteriorano anch’esse e vengono sostituite da nuove case, i templi vengono rifondati e trasformati in chiese cristiane, i luoghi di spettacolo e svago (teatro, anfiteatro, terme) cadono in disuso e vengono progressivamente demoliti, sepolti e dimenticati. In tutto questo si innesta però anche un processo di rinnovamento della città e dei suoi monumenti, in particolare durante il basso Medioevo, in un periodo durante il quale la città, che nel frattempo ha assunto il nome più corrente di Taurinum, vede sorgere ovunque nuove costruzioni e nascere popolosi borghi extraurbani, segno che la città, pur conservando la cerchia muraria di epoca romana che ne delimita il centro antico, non ha arrestato il suo sviluppo ma ha saputo crescere a dispetto delle vicissitudini dei secoli altomedievali .

Per quanto attualmente Torino abbia fama di metropoli dalla veste barocca e ottocentesca (o più semplicemente industriale), molto della città medievale è ancora visibile percorrendo il centro storico più antico, nel quale è possibile incontrare edifici di estremo interesse e sorprese inattese.

Il progetto della mostra

Nonostante il fascino che esercita, il periodo medievale resta un periodo poco conosciuto e poco compreso, specie nel caso di un comune di modeste dimensioni e scarse ambizioni così come fu Torino nel medioevo.

Il Gruppo Archeologico Torinese OdV (GAT), che nel 2023 ha celebrato il quarantennale dalla sua fondazione, ha messo in cantiere una mostra sulla Torino medievale (Mura, strade e carignoni. Torino nel basso medioevo), realizzata con criteri scientifici ma con peculiari finalità divulgative e didattiche.

Il completamento di tale progetto, avviato alla fine del 2023, è previsto per l’autunno del 2025.

L’iniziativa ha il fine di accendere i riflettori su un periodo della storia torinese che non è facile da afferrare.

I volontari del GAT intendono così contribuire alla conoscenza del patrimonio storico, artistico e architettonico inerente la Torino bassomedievale nell’intervallo compreso tra la seconda metà del XIV secolo e la prima metà del secolo successivo, con un occhio di riguardo all’aspetto urbanistico, ma anche focalizzando vari aspetti della vita quotidiana.

Il plastico della città medievale

Fulcro del progetto è la realizzazione di un plastico della città medievale (nella sua parte interna alle mura, corrispondente all’attuale “quadrilatero”), realizzato in scala 1:500 con tecnologia di stampa 3D.

L’idea s’ispira a una ricostruzione cronologicamente analoga, ma bidimensionale, proposta qualche anno fa dal disegnatore Francesco Corni.

Il plastico sarà illustrato da pannelli esplicativi e corredato da riproduzioni di alcuni elementi significativi relativi alla Torino medievale.

La collaborazione con l’Accademia e la Pinacoteca Albertina

Avendo come obiettivo l’allestimento della mostra previsto per il 2025, gli studenti dell’Accademia sono coinvolti nel proporre libere interpretazioni artistiche di edifici medievali torinesi ancora esistenti, corredate da figure in abito storico e inserite in un ambiente cronologicamente coerente.

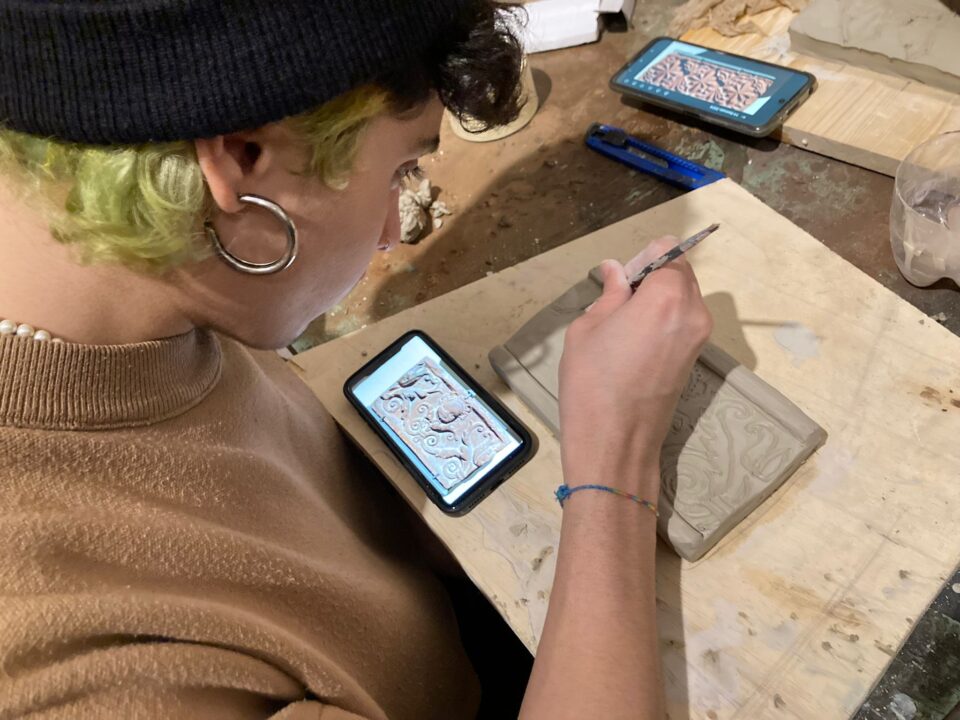

In merito al plastico della città medievale, gli studenti sono chiamati a intervenire direttamente sugli elementi già esistenti così come su quelli che verranno prodotti, realizzando e aggiungendo alcuni particolari necessari a rendere l’idea di una città viva (persone, animali, carretti, orti, pozzi, tratti di mura, strade, rigagnoli eccetera). Nella medesima prospettiva, nei prossimi mesi gli studenti ricostruiranno particolari architettonici in scala 1:1, tratti da edifici torinesi medievali, ed elementi evocativi dell’epoca in oggetto, come un angolo di mercato, formelle in terracotta, repliche

di capi d’abbigliamento eccetera.

Pubblicazioni

In occasione della mostra 2025 verrà edito il relativo catalogo, che raccoglierà le schede tecniche di ogni isolato, illustrerà il metodo di ricerca utilizzato per giungere alla realizzazione del plastico e comprenderà il materiale informativo di supporto (come i testi dei pannelli).

Sarà anche presentata la nuova edizione del fiore all’occhiello del GAT, ossia la Guida Archeologica di Torino, attualmente in corso di completa revisione e aggiornamento.

Copertura dei costi

I soci del GAT e gli altri attori no profit coinvolti direttamente nel progetto (come la Fondazione Francesco Corni) presteranno la loro opera gratuitamente, pertanto i costi vivi per consentire nel 2025 l’allestimento della mostra, l’esecuzione delle attività collaterali e la pubblicazione del catalogo dovranno necessariamente essere coperti dai contributi di istituzioni, enti e privati. Per dare un’idea delle proporzioni di spesa del solo plastico, si consideri che (castello, porte e mura escluse) questo si comporrà di 65 isolati (disuguali), ciascuno dei quali comporterà una spesa di circa 100/160 Euro.

Se volete contribuire alla realizzazione di questo progetto, richiedete informazioni a segreteria@archeogat.it, oppure offrite una donazione (ns. IBAN IT 94L03 06909 6061 00000 136890), indicando il vostro nome se vorrete essere debitamente citati tra i benefattori dell’iniziativa.

Potete anche utilizzare il servizio Satispay https://satispay.com/download/qrcode/S6Y-SHP–A3C3B311-CCEC-4827-B5A5-459EBD379028.